健康について 第7回

⑦ 脳疲労とストレス度 ― 疲労と自律神経機能との関係

「神経」という言葉で、多くの方は、痛み、熱さ、振動などの情報を脳に伝える感覚神経や、脳から体を動かす指令を筋肉に伝える運動神経を連想されると思います。これらは体性神経系と呼ばれており、ヒトの意識と結びついた神経系です。

一方、心臓や胃腸の動きや、体温、血圧、発汗などの調節は、ヒトの意識とは無関係にコントロールされており、この調節を行っているのが自律神経系です。最近の研究により、ヒトは疲れてくると自律神経系に変化が生じることがわかってきました。

●交感神経と副交感神経

車の運転は、エンジンを作動させて車を動かすアクセルと、動いている車を停止させるブレーキで行われます。同様に、ヒトの体の心臓、血管、胃腸、気管などの各臓器も、アクセルやブレーキの働きをする自律神経によって働きが調節されています。

交感神経の活動が高まると、心拍数は速くなり、血管は収縮して血圧が上昇し、気管は拡張して多くの空気を肺に取り込むことができるようになります。しかし、胃腸に対しては抑制的に働き、胃腸の動きは停止します。副交感神経は、交感神経とは逆の作用があります。自律神経系の働きは、主に交感神経/副交感神経のバランスによって調節されています。

●単純作業に伴う自律神経の変化

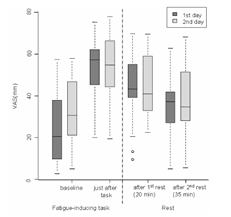

大学生24名を対象に、単純な足し算を2時間連続で行った時の自律神経系の変化を調べてみたところ、自覚的な疲労感の増加、反応時間の遅延と連動して交感神経/副交感神経のバランスが崩れ、交感神経系の過緊張状態に陥ることがわかりました(図1)。その後、休息を取ることにより疲労感が回復すると、交感神経系の過緊張状態も改善が認められ、精神作業に伴う疲労と自律神経系の変化は深く関わっていることが確認されています。

図1.精神作業負荷に伴う疲労度と自律神経バランスの変化

左図:精神作業負荷に伴う自覚的な疲労度の変化

右図:精神作業負荷に伴う自律神経バランス(交感神経/副交感神経)の変化

●日常生活における疲労と自律神経系の変化

自律神経機能に関する評価では、上述の交感神経/副交感神経のバランスとともに、交感神経や副交感神経の活動量の変化を測定することも大切です。しかし、交感神経や副交感神経の活動量は加齢に伴い減少するため個人差が大きく、あまり調べられていませんでした。

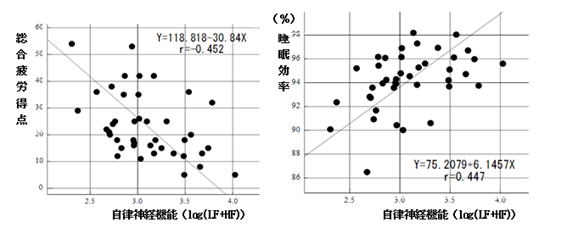

そこで、年齢が20-21歳とほぼ一定の41名の大学生について日常生活で自覚している疲労、睡眠との関係について調べたところ、交感神経と副交感神経の活動量を合わせた自律神経全体の活動量(log(LF+HF))が、自覚的な疲労得点と負の相関がみられることが判明しました。

さらに、自律神経全体の活動量は客観的な指標を用いて調べた夜間睡眠効率とは正の相関が認められ、自律神活動が低下している学生は自覚的な疲労度が高く、睡眠効率が低下していることがわかりました(図2)。

図2.大学生における総合疲労得点、睡眠効率と自律神経機能(log(LF+HF))

このような疲労と自律神経機能の変化は、東日本大震災の被災地域における市職員の検診でも確認されています。宮城大学看護学部が主体となって被災地域において2011年秋に実施した疲労検診では、極めて多くの市職員に強い身体的・精神的疲労とともに日中の活動量の低下が認められました。そこで自律神経機能も測定したところ、上述の大学生にみられる疲労と同様に交感神経系の過緊張状態にあることが確認されました。

交感神経系の緊張が高い職員は覚醒時の活動量が低下していることも判明し、自律神経系の変化は自覚症状とともに、睡眠や日中の活動量とも関係していることが分かってきています。

現在、自律神経機能などの客観的な疲労の指標を用いることにより病気を予防する対策が進められています。さらに、病気だけでなく、疲労に伴って陥るミスや事故を予防できるような研究の取り組みも始まっています。

●脳疲労とストレス度

上述のような研究により、自律神経系の活動は、心身の疲れ、睡眠障害、メンタルヘルス障害などで低下することがわかってきました。この自律神経系の活動は脳神経細胞の活動の1つです。そのため脳神経の活動低下を意味する脳疲労の程度(脳疲労度)として、自律神経活動を捉えることができます。

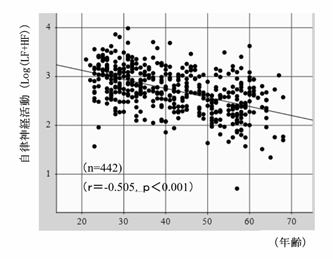

しかし、健常者の自律神経系の活動の程度を分析しましたところ、個人個人の自律神経活動の値は加齢に伴い有意に低下していることもわかりました。これでは、自律神経活動の低下が脳疲労によるものか、加齢によるものなのかを判断することができません。

図3. 自律神経活動(Log(LF+HF))と年齢との関連

したがって、年齢の異なる人々の自律神経活動の評価を用いて脳疲労度という共通した指数を算出するためには、年齢による要素を取り除く必要があります。

そこで,我々はこれまでに収集した大規模な健常者データを用いて,年齢1歳ごとの自律神経活動値の分散から各年齢における自律神経活動偏差値を算出し,年齢構成の異なる集団においても疲労・ストレス分析に使用できる指標(自律神経活動偏差値,ANA-SS:standard scores for autonomic nervous activity)を考案しました(特許第6550440号)。

この指標は、自律神経活動の程度が偏差値として表されていますので、どの年代の被験者でも50が正常(中央値)であり、自律神経活動が高まると上昇、低下すると減少します。たとえば、ANA-SSが60の場合は被験者と同一年齢集団において上位から15.9%の位置、ANA-SSが70の場合は上位から2.3%の位置の自律神経活動を保有していることを示しています。

私たちは、この指標を活用して脳疲労度(脳疲労度=100-ANA-SS)を算出することに致しました。脳疲労度は50が正常(中央値)であり、60の場合は被験者と同一年齢集団において上位から15.9%の位置、脳疲労度が70の場合は上位から2.3%の位置の脳疲労度状態にあることを示しています。

一方、交感神経/副交感神経のバランスはさまざまな心身へのストレス負荷により上昇することがわかっていますが、加齢に伴う有意な変化はみられませんでした。そのため交感神経/副交感神経のバランスをストレス度として捉えることにいたしました。

体調不良の改善に、ストレッチやヨガなどの柔軟性を高める運動や、アロマ治療、音楽療法、半身浴などの取り組みが進められています。しかし、このような介入に伴う自律神経系活動の変化は個人差が大きく、ある人にはストレッチが良くても、別の人には効果がみられないことも知られていまして、一人一人に適した予防や治療を行うオーダーメイド治療が望まれています。

上述のストレッチやヨガなどの介入の前後で自律神経機能の客観的な指標である「脳疲労度」と「ストレス度」を用いて自分の健康状態を知ることで、自分に適したオーダーメイドな取り組みを作り上げることが可能となります。しかしそのためにはどこでも簡便に自律神経機能を測定できることが必要となります。

そこで、自宅においても自律神経機能の客観的な指標である「脳疲労度」と「ストレス度」を評価できるように、携帯電話を用いた自律神経機能評価のサービスを今年秋より始めることにいたしました(自律神経機能評価コーナー参照)。

現在、自律神経機能などの客観的な疲労の指標を用いることにより病気を予防する対策が進められています。さらに、病気だけでなく、疲労に伴って陥るミスや事故を予防できるような研究の取り組みも始まっています。このような取り組みが、みなさまの健康の維持や増進につながることを心より願っております。

医師:倉恒弘彦(くらつね・ひろひこ)

プロフィール

大阪市立大学医学部客員教授として、疲労クリニカルセンターにて診療。1955年生まれ。

大阪大学大学院医学系研究科 招へい教授。

日本疲労学会理事。著書に『危ない慢性疲労』(NHK出版)ほか。

株式会社FMCC(Fatigue and Mental Health Check Center)

株式会社FMCC(Fatigue and Mental Health Check Center)